《东坡文库》出版座谈会在海南澄迈召开

作者:bat365在线平台官网 发布时间:2025-11-11 10:15

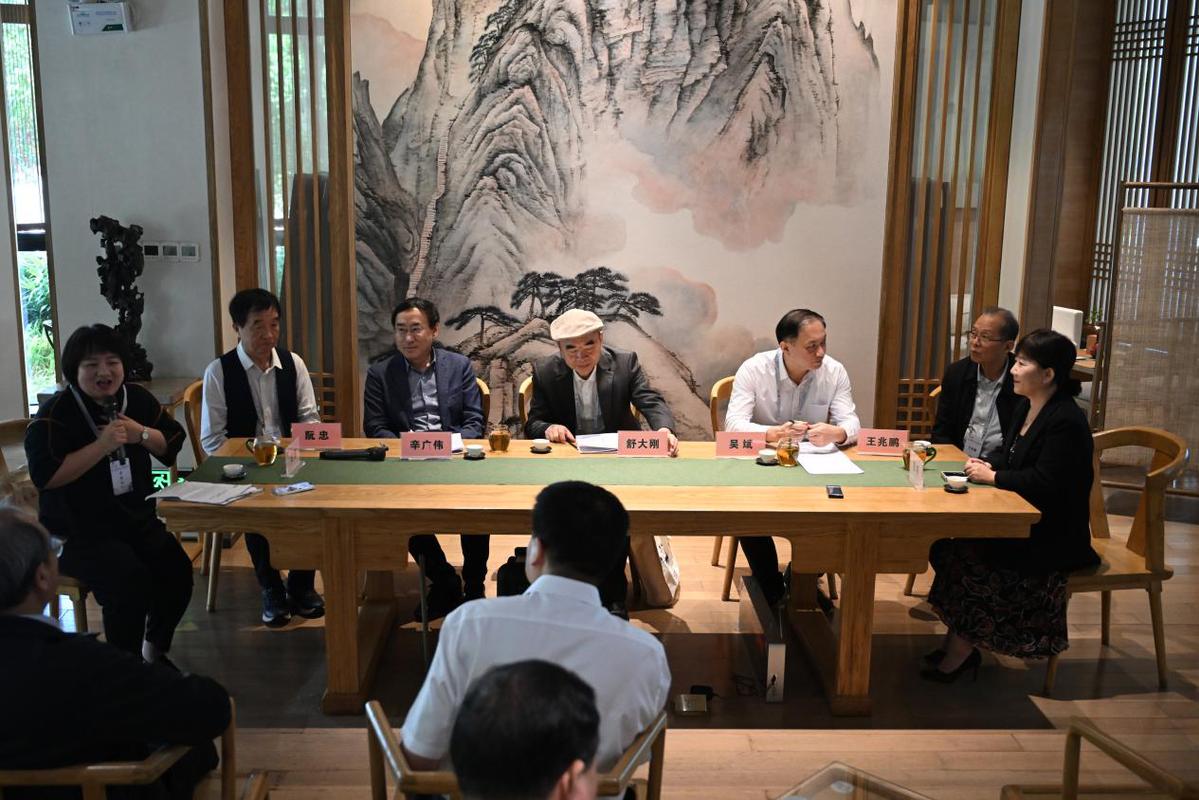

11月8日上午,作为第三届东坡文化国际论坛的重要组成部分,“大江东去,书香永存——《东坡文库》出版座谈会”在海南澄迈举行。这里是北宋文学家苏轼渡海北归时到达的地方。历史与现实在这里交汇,赋予了这一文化事件特殊而深刻的意义。来自全国出版界和学术界的顶尖专家学者齐聚一堂,围绕发布的《东坡文库》首批成果进行深入对话,探讨东坡文化遗产创新与出版发展的未来方向。

本次活动由海南省出版发行集团指导,海南省东坡文化研究传播中心、海南出版社主办。旨在利用《李东坡》的出版以此为契机,从更广阔的视角审视东坡文化研究与出版实践的互动关系,厘清不断升温的“东坡出版热”背后的文化密码。

首航启航,绘制“千年东坡·百种藏书楼”宏伟蓝图

在第三届东坡文化国际论坛开幕式上,参观者共同见证了首批“东坡图书馆”成果的发布。 “东坡图书馆”是海南省委指导、海南省社科联、海南大学、海南出版社、海南东坡文化研究传播中心等单位共同研究、部署、整合的大型文化工程。项目遵循“立文献、进史、评选、自主创新”的编撰理念,系统分类收集20世纪以来东坡研究成果。计划在2037年东坡先生诞辰之际出版百余部学术专着,以成为东坡研究的“大师”为愿景。第一批成果有深厚的基础,包括王水照、王兆鹏、舒大纲、阮忠、杨声宽等重要著作,以及陆晖教授从跨文化角度撰写的《苏轼研究文集》、《苏轼多维观察》、《苏门三经文集》、《苏门文献评论》、《苏轼文学创新与文化传承》、《翻译、介绍、传播与接受》等重要著作。总体而言,该图书馆结合了扎实的文献研究、多维度的文献综述和广阔的国际视野,展现了包容、开放的学术格局。

碰撞思想,探索文化遗产新路径

重点关注刚刚发布的第一批结果《东坡文库》全国政协委员、人民出版社原总编辑辛光伟,海南出版发行集团有限公司党委书记、董事长吴斌,海南师范大学教授、江苏省专家阮忠,四川大学文科主席王兆鹏,中国词学研究会理事长兼会长王兆鹏,国际词学学会副会长舒大刚儒家联合会首席专家、海南东坡文化研究与传播中心执行主任、海南大学外国语学院教授吕辉作为分享嘉宾进行了深入对话。来自四川、浙江等地区的出版界代表、苏学专家以及“东坡文库”出版团队也将齐聚现场。

作为该项目的主持人和主席,C吴斌董事长首次向社会公布了“东坡千年,百种图书馆”宏伟理念的诞生过程,回顾了海南出版发行集团在此方面所做的主要努力。展望未来,他表示将以“东坡图书馆”为核心IP,在数字化转型、文化创意开发、文旅融合等领域进行长期布局,让古老的东坡文化在新时代焕发出勃勃生机。

作为“东坡图书馆”的主要专家,舒大刚教授首次详细讲解了“文献基础、史学研究、分析筛选、自主修改”一体化理念的实施。他还分享了团队在实施过程中面临的挑战和突破,并郑重邀请全国乃至全球的SU研究专家共同打造“东坡图书馆”。

陆辉教授从国际传播的角度表示,像东坡这样在道德、声誉、功绩三方面达到最高标准的典范人物,是世界各国文化的共同瑰宝。目前潘安苏石的研究成果在国际上的分布是世界不同文明如何相互学习的一个明显例子。

王兆鹏教授表示,东坡研究目录可以用来审视当前东坡研究中存在的“空白”和“同质化问题”,并进一步提出数字人文等跨学科学科将为古代东坡研究打开新局面,比如用可视化技术再现苏轼的生活、情感和艺术世界。

阮忠教授扎根海南,探讨了海南苏学研究如何突破现有的局限性。他表示,从东坡在海南的岁月中可以获得智慧和乐观的安全,可以为今天的海南自由贸易港建设提供深层滋养和“东坡方案”。

辛光伟先生从出版的角度分享了对东坡热背后的文化密码的深刻见解。他首先讨论了“东坡图书馆”的规划出版,强调海南举全省之力实施这一文化工程,让“东坡出版热”更具时代感,凸显出不可替代的地方特色和文化价值。随后,他以详细的出版数据报告了全国东坡出版的概况,分析了“东坡出版热”背后独特的文化逻辑。他认为,与历史上其他“名人热潮”相比,东坡的持久之美在于他人格的完整和精神的现代性,体现了马拉林社会的德性。渴望思想开放、迷人且可爱的灵魂。他呼吁中国出版界共同努力,将东坡打造成可以传播给世界的中国经典故事。

活动最后,“东坡图书馆”发起人、海南省人大常委会原党组书记、副主任李军致闭幕词。他向各位专家学者和出版社表示感谢,并对“东坡图书馆”今后不断丰富和扩大表示热切期望。

以书籍为媒介,开启千年文化接力

《东坡文库》不仅仅是一套书的出版,更是一次跨越千年的文化接力。它带来了先生。东坡“烟雨中关爱生命”的精神遗产,也带来了当代学者和出版人的智慧和责任。以书为媒介,以c为媒介传递心声,东坡文化的璀璨光芒必将继续照亮新时代前进的道路。

(中国日报海南记者站:陈博文)

WS6911CA74A310CECA48B7C0B5https://hain.chinadaily.com.cn/a/202511/10/ws6911ca74a310ceca48b7c0b5.html

版权保护:本网站发布的内容(包括文字、图片、多媒体信息等)版权归中国日报网(中国日报国际文化传媒(北京)有限公司)独家使用。未经中国日报网事先同意和许可,禁止转载和使用。向中国日报提交评论:[email protected]

11月8日上午,作为第三届东坡文化国际论坛的重要组成部分,“大江东去,书香永存——《东坡文库》出版座谈会”在海南澄迈举行。这里是北宋文学家苏轼渡海北归时到达的地方。历史与现实在这里交汇,赋予了这一文化事件特殊而深刻的意义。来自全国出版界和学术界的顶尖专家学者齐聚一堂,围绕发布的《东坡文库》首批成果进行深入对话,探讨东坡文化遗产创新与出版发展的未来方向。

本次活动由海南省出版发行集团指导,海南省东坡文化研究传播中心、海南出版社主办。旨在利用《李东坡》的出版以此为契机,从更广阔的视角审视东坡文化研究与出版实践的互动关系,厘清不断升温的“东坡出版热”背后的文化密码。

首航启航,绘制“千年东坡·百种藏书楼”宏伟蓝图

在第三届东坡文化国际论坛开幕式上,参观者共同见证了首批“东坡图书馆”成果的发布。 “东坡图书馆”是海南省委指导、海南省社科联、海南大学、海南出版社、海南东坡文化研究传播中心等单位共同研究、部署、整合的大型文化工程。项目遵循“立文献、进史、评选、自主创新”的编撰理念,系统分类收集20世纪以来东坡研究成果。计划在2037年东坡先生诞辰之际出版百余部学术专着,以成为东坡研究的“大师”为愿景。第一批成果有深厚的基础,包括王水照、王兆鹏、舒大纲、阮忠、杨声宽等重要著作,以及陆晖教授从跨文化角度撰写的《苏轼研究文集》、《苏轼多维观察》、《苏门三经文集》、《苏门文献评论》、《苏轼文学创新与文化传承》、《翻译、介绍、传播与接受》等重要著作。总体而言,该图书馆结合了扎实的文献研究、多维度的文献综述和广阔的国际视野,展现了包容、开放的学术格局。

碰撞思想,探索文化遗产新路径

重点关注刚刚发布的第一批结果《东坡文库》全国政协委员、人民出版社原总编辑辛光伟,海南出版发行集团有限公司党委书记、董事长吴斌,海南师范大学教授、江苏省专家阮忠,四川大学文科主席王兆鹏,中国词学研究会理事长兼会长王兆鹏,国际词学学会副会长舒大刚儒家联合会首席专家、海南东坡文化研究与传播中心执行主任、海南大学外国语学院教授吕辉作为分享嘉宾进行了深入对话。来自四川、浙江等地区的出版界代表、苏学专家以及“东坡文库”出版团队也将齐聚现场。

作为该项目的主持人和主席,C吴斌董事长首次向社会公布了“东坡千年,百种图书馆”宏伟理念的诞生过程,回顾了海南出版发行集团在此方面所做的主要努力。展望未来,他表示将以“东坡图书馆”为核心IP,在数字化转型、文化创意开发、文旅融合等领域进行长期布局,让古老的东坡文化在新时代焕发出勃勃生机。

作为“东坡图书馆”的主要专家,舒大刚教授首次详细讲解了“文献基础、史学研究、分析筛选、自主修改”一体化理念的实施。他还分享了团队在实施过程中面临的挑战和突破,并郑重邀请全国乃至全球的SU研究专家共同打造“东坡图书馆”。

陆辉教授从国际传播的角度表示,像东坡这样在道德、声誉、功绩三方面达到最高标准的典范人物,是世界各国文化的共同瑰宝。目前潘安苏石的研究成果在国际上的分布是世界不同文明如何相互学习的一个明显例子。

王兆鹏教授表示,东坡研究目录可以用来审视当前东坡研究中存在的“空白”和“同质化问题”,并进一步提出数字人文等跨学科学科将为古代东坡研究打开新局面,比如用可视化技术再现苏轼的生活、情感和艺术世界。

阮忠教授扎根海南,探讨了海南苏学研究如何突破现有的局限性。他表示,从东坡在海南的岁月中可以获得智慧和乐观的安全,可以为今天的海南自由贸易港建设提供深层滋养和“东坡方案”。

辛光伟先生从出版的角度分享了对东坡热背后的文化密码的深刻见解。他首先讨论了“东坡图书馆”的规划出版,强调海南举全省之力实施这一文化工程,让“东坡出版热”更具时代感,凸显出不可替代的地方特色和文化价值。随后,他以详细的出版数据报告了全国东坡出版的概况,分析了“东坡出版热”背后独特的文化逻辑。他认为,与历史上其他“名人热潮”相比,东坡的持久之美在于他人格的完整和精神的现代性,体现了马拉林社会的德性。渴望思想开放、迷人且可爱的灵魂。他呼吁中国出版界共同努力,将东坡打造成可以传播给世界的中国经典故事。

活动最后,“东坡图书馆”发起人、海南省人大常委会原党组书记、副主任李军致闭幕词。他向各位专家学者和出版社表示感谢,并对“东坡图书馆”今后不断丰富和扩大表示热切期望。

以书籍为媒介,开启千年文化接力

《东坡文库》不仅仅是一套书的出版,更是一次跨越千年的文化接力。它带来了先生。东坡“烟雨中关爱生命”的精神遗产,也带来了当代学者和出版人的智慧和责任。以书为媒介,以c为媒介传递心声,东坡文化的璀璨光芒必将继续照亮新时代前进的道路。

(中国日报海南记者站:陈博文)

WS6911CA74A310CECA48B7C0B5https://hain.chinadaily.com.cn/a/202511/10/ws6911ca74a310ceca48b7c0b5.html

版权保护:本网站发布的内容(包括文字、图片、多媒体信息等)版权归中国日报网(中国日报国际文化传媒(北京)有限公司)独家使用。未经中国日报网事先同意和许可,禁止转载和使用。向中国日报提交评论:[email protected] 上一篇:河南桐柏:红叶迎来重生

下一篇:没有了